「もうすぐ家庭訪問か……掃除どうしよう」

「正直、プライベートな空間に先生を入れたくない」

この時期になると、カレンダーを見るたびにため息をついている保護者の方は少なくありません。

仕事や育児で手一杯な中、部屋を片付けてお茶菓子の準備までするのは、本当に大きな負担ですよね。

結論から言うと、家庭訪問は無理に家に上げる必要はありません。

多くの学校で、家庭の事情やプライバシーへの配慮が進んでいます。

この記事では、現代の教育現場のリアルな事情を踏まえて「家に入れたくない時の対処法」を解説します。

失礼にならず、かつ誠実にこちらの事情を伝えるための「伝え方」や「準備」を知り、このイベントを前向きに乗り切りましょう。

「家に入れたくない」はわがまま?変わりつつある家庭訪問の常識

「せっかく来てくれた先生を家に上げないなんて、失礼にあたるのでは?」と不安に思う必要はありません。

実は、コロナ禍を経て家庭訪問のあり方は大きく変化しています。

まずは、現代の家庭訪問の傾向を知ることで、過度なプレッシャーを手放してみましょう。

先生側の事情と「玄関先訪問」の増加

もちろん、地域や学校の方針によって考え方は様々です。「家庭の様子をしっかり把握するために、上がり込んで話をしたい」という熱心な先生もいらっしゃいます。

しかし一方で、学校現場の「働き方改革」や感染症対策を経て、「玄関先訪問」を標準とする学校も増えてきているのは事実です。

先生たちにとっても、限られた時間内で多くの家庭を回る必要があるため、玄関先でのスムーズな面談は助かる側面もあります。

また、靴下の汚れやニオイ、正座による足の痺れなどを気にされる先生もおり、「玄関先で立ったままお話しするほうが気まずくない」というケースも見受けられます。

そのため、保護者側から「ここで失礼します」と提案することは、必ずしも失礼には当たりません。

「場所」よりも「話すこと」が本来の目的

そもそも家庭訪問の最大の目的は、「自宅の場所確認」と「子どもの家庭での様子の共有」です。

豪華な部屋を見せることでも、完璧なおもてなしをすることでもありません。

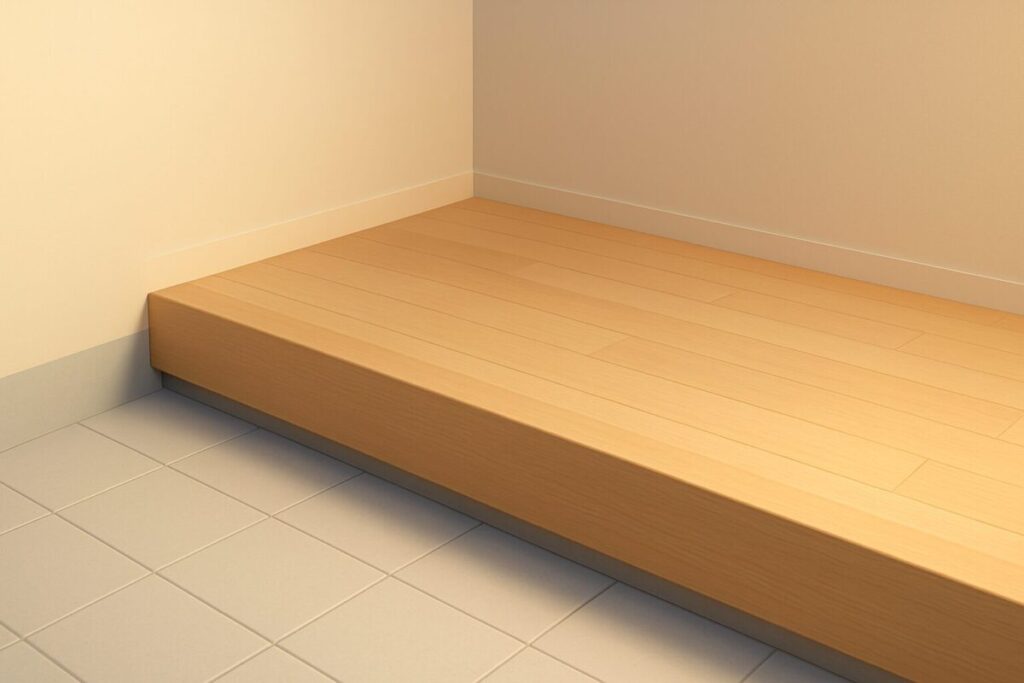

子どもが安心して学校生活を送れるよう、親と教師が顔を合わせてコミュニケーションを取ることができれば、その場所がリビングのソファであろうと、玄関のタタキであろうと関係ないのです。

最近では、希望者のみ実施する学校や、最初から「玄関先訪問」とプリントに明記している学校も増えています。

「家に入れない=教育への関心が低い」と見なされることはまずありませんので、どうぞ安心してください。

角が立たない!玄関先でスマートに済ませる対処法

それでも、当日の流れでなんとなく家に上がられてしまうのが心配……という方もいるでしょう。

ここでは、自然な流れで「玄関先対応」に持ち込むための具体的なテクニックをご紹介します。

先手を打つ「魔法の挨拶」を準備する

インターホンが鳴り、ドアを開けた瞬間の「第一声」が勝負です。

先生が靴を脱ぐ動作に入る前に、こちらから場所を指定してしまうのが最も効果的です。

「先生、本日はお忙しい中ありがとうございます。気候も良いので、こちら(玄関先)でお話しさせていただけますか?」

「散らかっておりますので、こちらで失礼いたします」

このように、笑顔でハキハキと伝えれば、多くの先生は快く応じてくれます。

ポイントは、過度に申し訳なさそうにするのではなく、「ここで話すのが前提です」という明るいオーラを出すことです。

物理的に上がれない環境を作っておく

言葉で伝えるのが苦手な方は、視覚的に「あ、ここは通れないな」と思わせる環境作りも有効です。

例えば、上がり框(かまち)のすぐそばに観葉植物を置いたり、あえてドアを半分閉めた状態で対応したりすることで、心理的な結界を作ることができます。

※上がり框(あがりかまち):玄関の土間と室内の床との境にある横木のこと

また、自分自身が玄関の外、つまりポーチ部分に出て対応してしまうのも一つの手です。

「中へどうぞ」と言う隙を与えず、外の空気を感じながら立ち話を始めれば、自然と短時間で切り上げやすくなります。

ただし、個人情報に関わる話をする場合は、近所に声が漏れないよう配慮が必要です。

比較表で見る「家に入れる」vs「玄関先」

それぞれのメリットとデメリットを整理しました。ご自身の状況に合わせて選んでみてください。

| 項目 | 家の中に招く場合 | 玄関先・外で済ませる場合 |

|---|---|---|

| 掃除の負担 | 非常に大きい(リビング・トイレ等) | 最小限(玄関周りのみ) |

| 所要時間 | 長引きやすい(15〜30分) | 短時間で済みやすい(5〜10分) |

| 話の深さ | じっくり話し込める | 要点のみになりがち |

| 先生の負担 | 靴の脱ぎ履き・正座が大変 | 立ったままだが移動は楽 |

| お茶出し | 必要(湯呑み・カップ等) | 不要、またはペットボトル |

玄関先でも好印象!最低限やっておきたいマナーと準備

「家に入れない」からといって、準備がゼロでいいわけではありません。

短時間だからこそ、限られた空間での印象が強く残ります。

「きちんとしているご家庭だな」と思ってもらうための、ミニマムな準備ポイントを押さえておきましょう。

掃除は「先生の視界」だけ徹底する

家全体を掃除する必要はありませんが、玄関だけはピカピカにしておきましょう。

特に「ニオイ」は住んでいる人が気づきにくいポイントです。

訪問の30分前には換気をし、靴はすべて靴箱にしまって、タタキ(床)を水拭きしておくと空気が澄んで感じられます。

また、玄関から廊下やリビングが見える構造の場合は、ドアを閉めるか、のれんやパーテーションで目隠しをしておくと安心です。

先生の視線に入るノイズを減らすことで、会話に集中できる環境を整えます。

「見えないところは散らかっていてもOK」と割り切ることで、精神的な余裕も生まれるはずです。

お茶出しは「持ち帰り可能なもの」が正解

玄関先での立ち話の場合、お茶を出すべきか迷いますよね。

結論としては「出さなくてOK」ですが、気温が高い日や、感謝の気持ちを伝えたい場合は、持ち帰りできる小さめのペットボトルや缶コーヒーを渡すのがベストです。

紙コップや湯呑みでお茶を出されても、立ったままでは飲みづらく、先生もマスクを外すタイミングに困ってしまいます。

「よかったら移動中の車の中で召し上がってください」と、帰りがけに200ml〜300ml程度の小さなお茶を手渡すと、非常にスマートで喜ばれます。

これなら会話を中断させることもなく、気の利いた保護者という印象も残せるでしょう。

どうしても断りづらい時の伝え方の工夫

基本的には正直に伝えるのが、最も誠実で長期的な信頼関係にもつながります。

例:「散らかっているので玄関先でお願いします」

しかし、どうしても言い出しにくい場合や、特別な事情がある場合は、以下のような伝え方を参考にしてください。

正直に「準備不足」を伝える

変に取り繕うよりも、素直な言葉が一番相手に響くこともあります。

「お恥ずかしい話ですが、片付けが間に合わず……玄関先でもよろしいでしょうか?」

「下の子が散らかしてしまって足の踏み場もないので、こちらで失礼します」

このように、少しユーモアを交えてやんわりと「家の中はNG」と伝えれば、先生も「子育て中は大変ですよね」と共感してくれるはずです。

家族やペットの事情がある場合

実際に以下のような事情がある場合は、それを理由にすることでスムーズに理解を得られます。

- 在宅勤務中: 「夫(妻)が奥で仕事をしておりまして、会議中につき玄関先で失礼します」

- 体調不良: 「家族が少し体調を崩して寝ておりまして」

- ペットの事情: 「犬が興奮して吠えてしまうため、外でお話しさせてください」

大切なのは、「先生を拒否している」のではなく、「家庭の状況的に難しい」と伝えることです。

誠意を持って事情を説明すれば、無理に上がろうとする先生はいません。

小学生のLINE利用はいつから?親が知るべきリスクと鉄壁の守り方

まとめ|「入れない勇気」で家庭訪問をストレスフリーに

家庭訪問で家に入れたくないと悩むことは、決して親としての怠慢ではありません。

時代は変わり、先生も保護者もお互いに負担の少ない形を求めています。

「玄関先で失礼します」という一言は、決して失礼なことではなく、お互いの時間を大切にするための選択肢の一つです。

最後に、今回のポイントを振り返ります。

- 「玄関先」が主流になりつつあるが、学校の方針も尊重する。

- 「気候が良いので」「散らかっているので」と、笑顔で先手を打つ。

- 掃除は玄関の「視界に入る範囲」と「ニオイ」だけケアする。

- お茶を出すなら、持ち帰りできるミニペットボトル一択。

最も大切なのは、形式的なおもてなしではなく、先生とリラックスして子どもの話ができる心の余裕です。

「見栄を張らない」「無理をしない」スタイルで、今年の家庭訪問を乗り切ってくださいね。