現代社会を生き抜くためのデジタルリテラシー教育:カリキュラム設計から学習者の実践的メリットまで

情報技術が日常生活や仕事の隅々にまで浸透し、私たちの生活スタイルは急速に変化しています。単にデジタルツールを操作するスキルだけではなく、情報を正しく検索・評価し、活用・共有する能力、さらには批判的思考に基づいた問題解決力が求められています。

ここでは、ユネスコやOECDによる権威ある定義にも沿いながら、デジタルリテラシー教育の意義、効果的なカリキュラム構築の方法、そして学習者が享受できる具体的メリットについて解説します。

デジタルリテラシー教育とは?

定義と背景

ユネスコは、デジタルリテラシーを「情報通信技術(ICT)を活用して、情報を検索・評価・活用・共有し、批判的思考を持って問題解決する能力」と定義しています。

また、OECDも、21世紀のスキルセットとして必要な能力群にこの要素を含めており、現代の市民にとって必須のスキルと位置づけています。

このような背景から、デジタルリテラシーは単なる「操作技術」ではなく、情報社会における総合的な学びとしてとらえる必要があります。

主な要素

- 情報取得と分析: インターネット上の情報を効果的に検索し、その信頼性を判断する能力

- 技術的スキル: コンピューター、スマートフォン、各種ソフトウェアの基本操作

- セキュリティとプライバシー: 個人情報保護、ウイルス対策、リスク管理

- 倫理とコミュニケーション: オンライン上での適切なコミュニケーション、著作権、誤情報(虚偽情報)対応

デジタルリテラシー教育の重要性と多角的影響

経済的な視点

- 就業機会の拡大:

多くの企業がITリテラシーを前提とした業務を展開しており、これらの基礎スキルがあることで、応募可能な職種の幅が広がり、キャリア形成が有利に進みます。 - イノベーションの促進:

デジタル技術への理解は、新たなビジネスモデルやサービスの開発に直結し、産業全体の競争力を向上させます。

社会的な視点

- 情報アクセスとコミュニケーションの向上:

デジタルリテラシーが向上することで、個々人がより多様な情報に簡単にアクセスでき、オンライン・オフライン双方で円滑にコミュニケーションが取れるようになります。 - デジタルデバイドの現実:

教育を通じたリテラシー向上は重要ですが、同時に経済格差やインフラ整備などの要因が影響するため、教育だけで情報格差を完全に解消するのは難しい現実があります。したがって、政策レベルでの経済的支援やインフラ整備も併せた取り組みが求められます。

※デジタルデバイド:ITの恩恵を受ける人と受けられない人との格差のこと

教育的・個人的な視点

- 自律的な学習力の育成:

オンライン情報の収集や自己学習を支えるスキルは、変化の激しい現代において生涯にわたる学びの基盤となります。 - 問題解決能力とクリティカルシンキング:

誤情報を見極め、デジタルツールを活用して課題解決に取り組む経験は、実社会での複雑な問題にも対応できる能力を養います。

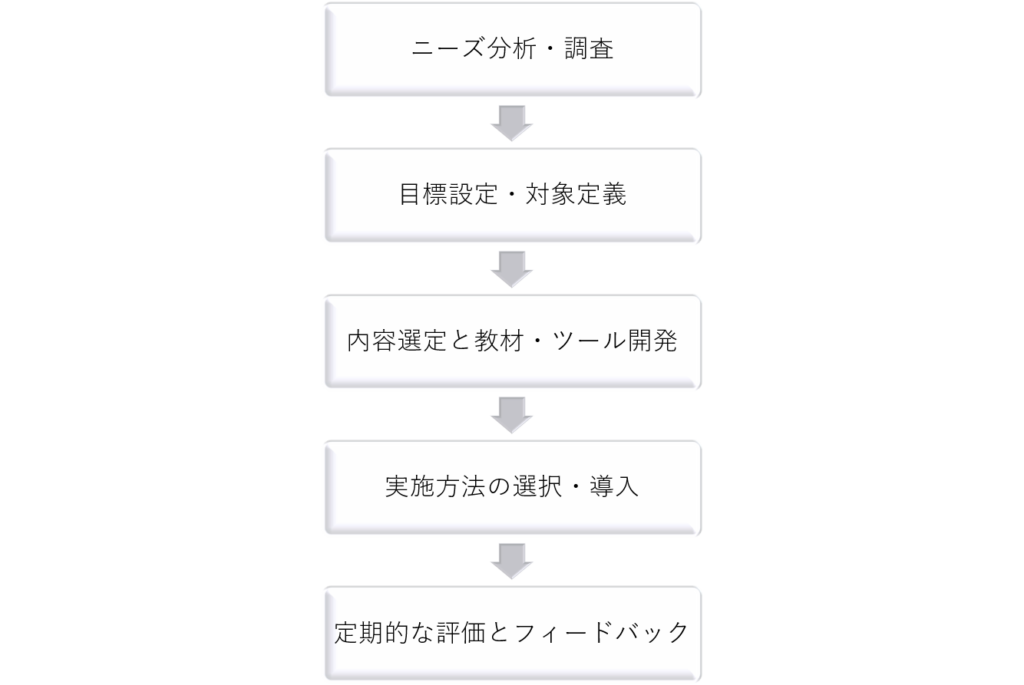

効果的なカリキュラム構築のためのステップ

デジタルリテラシー教育を成功させるためには、明確な目標設定と実践的なカリキュラム設計が不可欠です。

ニーズ分析と目標設定

- 対象の明確化:

小学生から高齢者まで、学習者層に応じたカリキュラムが求められます。初学者には基本操作や情報検索・評価を、上級者にはオンラインセキュリティ、プライバシーの保護、さらにはAIやIoT、ブロックチェーンなど最新技術の応用も取り入れると効果的です。 - 具体的な学習ゴール:

例) - 基本操作の習得

- 信頼性ある情報の収集・評価能力の向上

- 安全なオンライン環境でのコミュニケーション能力の涵養

内容選定と教材開発

- 幅広いトピックのカバー:

以下のテーマを段階的に組み入れると良いでしょう。

| テーマ | 内容例 |

|---|---|

| 基本操作 | OSの操作、オフィスソフトの基本機能 |

| インターネット利用法 | 効率的な検索エンジン活用法、オンラインリサーチ技法 |

| セキュリティとプライバシー | ウイルス対策、パスワード管理、個人情報保護 |

| 情報評価とクリティカルシンキング | ファクトチェック、誤情報の見分け方 |

| ソーシャルメディアの活用 | オンラインエチケット、適切なコミュニケーション方法 |

| 最新技術導入(上級者向け) | AI、IoT、ブロックチェーンなどの技術は、初学者には不要な場合もあるため、基礎的なデジタルリテラシーを習得した上級者向けに組み込むのが望ましい。 |

- 多様な教材の開発:

テキスト、ビデオチュートリアル、シミュレーション、グループディスカッション、ケーススタディなど、実践的な内容を重視した教材を用いると、学習者の興味と理解を深めることができます。

実施と評価のプロセス

- 授業形式の選択:

下記の形式を組み合わせることで、柔軟かつ効果的な学習環境を提供します。

- クラスルーム形式:

教師による直接指導とディスカッションで深い理解を促します。 - オンライン学習:

動画、インタラクティブ教材、オンラインテストを活用し、学習者が自分のペースで学習できる環境を提供。 - ハイブリッド学習:

対面授業とオンライン教材の融合で、柔軟性とフィードバックの両立を図ります。 - プロジェクトベース学習:

実際の課題(例:SNSキャンペーンの企画、セキュリティ計画の策定)を通じ、実践的なスキルを獲得します。

- 評価システムの導入:

定期テスト、プロジェクトレポート、ピアレビューなど、多角的な評価を通じて、知識の定着度とスキル向上を確認します。

カリキュラム設計プロセスの流れ図

学習者にとっての具体的メリット

デジタルリテラシー教育を実施することで、学習者は様々な面で恩恵を受けます。

- 自信と自己効力感の向上:

基本スキルの確立は、日常生活や職場でのパフォーマンス向上に直結し、自らの能力に対する自信が培われます。 - 問題解決能力の強化:

膨大な情報から信頼性のあるデータを選別し、誤情報に惑わされずに問題を解決する能力が養われ、実社会での課題にも効果的に対処できます。 - 生涯学習の基盤形成:

自己学習の方法やオンラインでの情報収集・評価のスキルは、キャリアの各段階や人生のさまざまな局面で役立ちます。 - コミュニケーション能力の向上:

オンライン・オフライン双方での交流を通じ、異なる背景の人々と健全なネットワーキングが構築できるようになります。 - キャリア形成への寄与:

デジタル技術はほぼ全ての職種で必要とされるため、これらのスキルが将来的なキャリアアップや転職活動に大いに機能します。

具体的な成功事例と実践プログラムの紹介

より現実的な事例として、以下の取り組みが挙げられます。

- フィンランドの教育モデル:

フィンランドでは、幼児期からのデジタルツールへの親しみを重視し、初等教育において既にプログラミングや情報リテラシーの授業が取り入れられています。これにより、生徒たちは技術への抵抗感なく、自発的に学ぶ姿勢が育まれています。 - シンガポールのSmart Nation施策:

シンガポール政府は、全国的なデジタルインフラ整備とともに、市民向けのデジタルリテラシー研修を推進。この結果、国民全体のITスキル向上とともに、最新技術の応用・活用にも早期から取り組む文化が醸成されています。 - 地域コミュニティでのワークショップ:

地域の図書館やコミュニティセンターを活用したデジタルリテラシー研修は、高齢者やデジタル初心者に対しても現実的な学びの場を提供し、デジタルデバイドの一端を補う試みとして成果を上げています。

日本でも、経済産業省の『未来の教室』プロジェクトなど、デジタルリテラシー向上を目的とした施策が進んでいます。

また、GIGAスクール構想のもと、小中学校でのICT活用教育が拡大しており、全国的なデジタル教育の進展も見られます。

まとめ

デジタルリテラシー教育は、単なる操作スキル習得に留まらず、情報を正しく評価しクリティカルに活用するための総合的な能力を養うものです。

経済的、社会的、教育的な各側面において、個々人の就業機会、自己成長、そしてコミュニケーション能力が向上するとともに、国全体のイノベーション推進にも寄与します。

効果的なカリキュラムを設計するためには、学習者のレベルに合わせた段階的な目標設定、適切な教材の開発、対面とオンラインを融合した柔軟な実施方法、そして定期的な評価が不可欠です。さらに、成功事例から学ぶことで、現実の課題(経済的・インフラ的要因も含めたデジタルデバイド問題)に対しても、教育と連携した政策の重要性が浮き彫りになります。

未来の社会を担うために、教育現場では基礎から応用までを網羅したデジタルリテラシープログラムの導入と、最新技術動向の適切な統合が求められます。初学者向けには基本操作と情報リテラシーを、上級者向けにはAIやIoT、ブロックチェーンなど新技術の応用を取り入れるなど、対象に応じた柔軟なアプローチが理想です。