教師と親(保護者)のコミュニケーションギャップ:信頼関係と効果的な連携で子どもの未来を築く方法

学校と家庭という二つの現場が連携し合うことは、子どもの学習環境や成長にとって極めて重要です。

しかし、教師と保護者の間には、期待の違いや情報伝達手段の限界、さらには双方の多忙さからくるコミュニケーション上のギャップが生じることが少なくありません。

本記事では、現実の教育現場が直面する課題とその具体例を踏まえ、信頼関係や効果的な連携を築くための実践的な戦略について詳しく解説します。

コミュニケーションギャップが生じる主な要因

教育への期待と価値観の違い

- 専門性と家庭観の対立

教師は教育現場での専門的な知識と長年の指導経験を基に、学業成績や行動面の改善を重視する傾向があります。一方、保護者は子どもの個性や情緒、ストレス軽減といった側面にも重点を置くため、双方の期待や評価基準にズレが生じやすいです。 - 具体例:

たとえば、ある教師は「次のテストでの成績向上」を最重要と捉え、厳しい学習指導やテスト対策を優先します。しかし、保護者は「子どものストレス軽減」や「個性の伸長」を重視し、無理のない学習環境を求める場合、意見が対立するケースが見られます。

実際に、ある教師は保護者との面談で一方的な指導法を示すのではなく、保護者からの意見を積極的に聞き取り、コミュニケーションの信頼関係を築くことに成功しました。

参考:クレームから感謝に変わった瞬間――保護者対応の成功例と教訓

情報伝達手段の多様性とその格差

- 従来の方法と最新デジタルツールの活用

かつては連絡帳や面談、印刷物を用いた情報共有が主流でしたが、最近はオンラインプラットフォームの導入も進んでいます。 - ツールの具体例:

日本の一部の自治体や学校では、教育現場専用のデジタルプラットフォームとして「まなびポケット」や「Classi」などが活用され、リアルタイムでの情報共有と双方向の連絡が実現されています。 - 地域や学校による導入の格差

ただし、すべての学校・地域でこれらのツールが普及しているわけではなく、リソースや予算の違いから、依然として伝統的な方法に依存している場合もあるため、導入の格差にも注意が必要です。

双方の多忙さと時間的制約

- 教師と保護者の忙しさ

教師は授業準備や採点、部活動の指導など多岐にわたる業務に追われ、保護者も仕事や家庭の都合で、十分に時間を割けない現状があります。その結果、連絡や面談の機会が限られ、対話が十分に行われなくなることがあります。 - 現実の課題:

学校側で「三者面談」などを増やすと、教師の負担が一層重くなるため、持続可能なコミュニケーションの工夫が必要です。

建設的な対話と信頼関係構築のための具体策

明確なコミュニケーションチャネルの確立と具体的提案

- 多様な連絡手段の整備

電話、メール、連絡帳に加え、デジタルアプリ(例:「まなびポケット」「Classi」など)の導入を推進します。 - メリット:

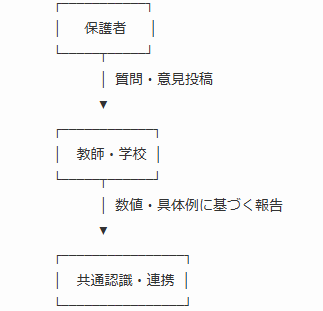

リアルタイムでの情報更新、双方向のフィードバック、通知機能などにより、保護者が学校生活の状況や子どもの進捗を常に把握できるようになるとともに、安心感を提供できます。 - 視覚化した情報の流れ

双方向のフィードバックと意見収集の強化

- 保護者の声を事前に活かす:アンケートの活用

定期的なアンケートをオンラインで実施し、保護者の意見や要望を事前に収集することで、面談時の負荷を軽減するとともに、教師側も効率的に対応策を検討できます。 - オンライン相談の取り入れ

時間が合わない保護者向けに、短時間のオンライン相談(例:15~20分の相談会)を設定し、柔軟な対話の機会を確保する方法も検討すべきです。

具体的な事実に基づいた情報共有

- データや実例を活用した説明

学業成績、出席率、授業中の行動など、具体的なデータに基づく客観的な情報を提供することで、感情論に偏らず、明確で冷静な対話が可能になります。 - 例:

「最近のテスト平均は80点ですが、授業中の集中力について具体的な課題が認められており、例えば、課題提出率が昨月比で10%低下しています。」

共通の目標設定と協働体制の実現

- 双方の意見を調整する目標設定

保護者と教師双方が納得できる具体的な目標を設定することで、一体感を醸成します。 - 具体例:

成績向上と同時に、子どものストレス軽減や社交性の向上を目指した「バランスのとれた学習環境作り」を共通課題とする方法が考えられます。 - 現場の負担を考慮した工夫

短期的なオンライン相談、事前アンケートの活用、またはグループ面談など、教師の負担を最小限にする工夫も同時に進める必要があります。

教師と親に求められる心構えと現実的な対応策

信頼と敬意を基盤とした対話

- 双方の意見を尊重する

一方的な指示ではなく、保護者が感じる不安や意見をしっかりと受け止め、具体的なデータや実例をもとに話し合いを行う姿勢が重要です。

柔軟性とオープンな姿勢の維持

- 多忙さへの具体的な対応策

教師自身の時間管理や、オンラインツールを活用した非対面コミュニケーションによって、負担を軽減しながら定期的な連絡を行う仕組みが求められます。 - 提案例:

学校や教育委員会が「オンライン相談窓口」や「簡易レポート機能」を整備することで、教師が短い時間で効率的に連絡・対話を行える環境づくりが進められています。

現実のリソースを踏まえた連携意識の強化

- 学校側の負担や保護者の意識の違いに配慮

全ての学校でオンラインツールが十分に普及しているわけではなく、また家庭によってはデジタルツールの利用に抵抗がある場合も存在します。

このため、地域や学校の状況に応じた柔軟な導入や、代替手段との併用が不可欠です。 - 具体策:

・学校ごとに「デジタルとアナログのハイブリッド方式」を採用する。

・学校の負担を考慮して、対話の頻度や形式を柔軟に調整する。

まとめ

教師と保護者のコミュニケーションギャップは、双方の期待や価値観の違い、情報伝達手段の多様性、そして多忙さといった現実的な制約から生じています。

しかし、以下の具体策を組み合わせることで、効果的な連携と信頼関係の構築が可能です。

- 具体的なデジタルツールの活用例の提示

「まなびポケット」や「Classi」などの事例を交え、実際の現場に即した情報共有手段を検討する。 - 教師と保護者の期待の違いの具体例

成績向上優先の指導と、子どもの個性・ストレス軽減を重視する家庭の視点を調整するための明確な目標設定。 - 学校側の負担や多忙さに配慮したコミュニケーション体制

オンライン相談、短時間面談、アンケート調査など、現場の負担を軽減しながら定期的な対話を実現する工夫。 - 環境格差への対応

地域や学校ごとのリソースの違いを踏まえ、柔軟な連携導入方法を推進する。

これらの取り組みを通じ、教師と保護者が信頼と理解を深め、共に子どもの成長と学びを支える環境を整えることが、今後の教育現場の大きな課題であり、また未来への希望となります。

最後に…教師と親の成功する対話のコツ

実際の対話の場で役立つ、効果的なコミュニケーションのポイントを以下に整理しました。

✅ 短く具体的に伝える

NG例:「うちの子の成績、ちょっと心配なんですけど…」

OK例:「算数のテストで前回より15点下がっています。学校での様子を教えてください。」

✅ 感情的にならず、データを活用する

NG例:「先生の教え方が合っていないんじゃないですか?」

OK例:「最近の宿題の提出率が下がっていますが、授業ではどんな様子でしょうか?」

✅ 相手の視点に立つ

NG例:「先生はもっと厳しく指導すべきです!」

OK例:「家庭では宿題に取り組む時間が減っています。学校ではどんな対策ができますか?」

✅ 肯定的な姿勢で話を進める

NG例:「うちの子、学校が合ってないんじゃないでしょうか…」

OK例:「子どもが学校生活を楽しめるように、家庭でもサポートしたいです。」

このような対話のポイントを意識することで、より建設的でスムーズなコミュニケーションが可能になります。

ではでは~。